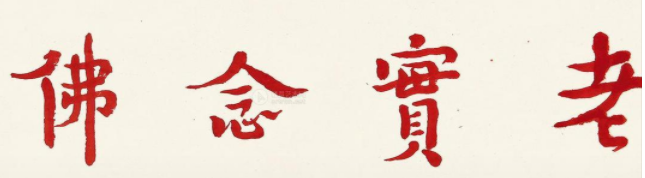

念西法师:自心是佛和我们的修行到底有怎样重大的关系

自心是佛和我们的修行到底有怎样重大的关系

念西法师讲授

《观经》的宗要

【于第八像观之首,发明宗要云,诸佛如来,是法界身,入一切众生心想中。是故汝等心想佛时,是心即是三十二相,八十随形好。是心作佛,是心是佛。诸佛正遍知海,从心想生。是故应当一心系念,谛观彼佛。】(印光大师《观经重刻序》)

印祖在《序文》中引用的这一段,也是观经的原文。印祖为什么特别引这一段呢?因为整部观经的理论就囊括在这一小段当中,这里就是观经最殊胜的关要。我们以后会详细地广讲这一段,此处只是简要介绍一下。

善导大师《观经四帖疏》中解释:

“言‘入众生心想中’者,乃由众生起念愿见诸佛,佛即以无碍智知,即能入彼想心中现。但诸行者,若想念中,若梦定中见佛者,即成斯义也。”

善导大师用平实的语言告诉我们:只要众生一“起念”念佛、愿见佛,佛即以无碍智慧了知,这时候佛就能“入彼想心中现”。前面经文中讲“诸佛如来,是法界身,入一切众生心想中”。“法界身”,法界是遍一切处的,法身遍一切处,所以我们众生的心想中、念头当中,也有佛的法身。我们什么时候念佛,佛就什么时候在我们的念头中现出来;我们什么时候想佛,佛就什么时候现在我们面前。总之,或想念中,或梦中,或定中都能见佛,就这么简单,没有什么特别高深的理论,这样解释简单明了,人人都能懂。

这里又让我们非常明显地体会到善导大师解释观经是那么平实易懂,他完全按字面的意义、观经的本义去直接解释,不含任何宗派术语。

《观经四帖疏》:“心若不缘,众相不可见。但自心想作,即应心而现,故言‘是心即是三十二相’也……或有行者,将此一门之义,作唯识法身之观,或作自性清净佛性观者。其意甚错,绝无少分相似也……又今此观门等,唯指方立相,住心而取境,总不明无相离念也。如来悬知末代罪浊凡夫,立相住心尚不能得,何况离相而求事者?如似无术通人,居空立舍也。”

“心若不缘,众相不可见。但自心想作,即应心而现,故言‘是心即是三十二相’也。”你用心去想,佛的三十二相、八十种好就会现出来;不去想、不去念呢?当然就不会现出来。

“或有行者,将此一门之义,作唯识法身之观,或作自性清净佛性观者。其意甚错,绝无少分相似也。”这是其他宗派的解释,善导大师指出“其意甚错”。

“今此观门等,唯指方立相,住心而取境,总不明无相离念也。如来悬知末代罪浊凡夫,立相住心尚不能得,何况离相而求事者?如似无术通人,居空立舍也。”“居空立舍”:就像空中要建房子一样。末法时代的众生,住相、立相住心尚不可得,何况离相去求事呢?

善导大师不赞同其他宗派的解释,如唯识法身观,或者自性清净佛性观,因为法身、佛性都是从离相上解释的。善导大师根据观经的本义解释,不按其他宗派的解释。善导大师这个理论非常殊胜,理由也非常充分。就像韦提希夫人,她只是一个不精通佛法道理的女人而已,她只是按照佛说的去观想,并没有依很深很高的法理。我们一般说,简单地懂一点佛法道理就可以。

“夫随佛界之缘,则是心作佛是心是佛矣”,我们念佛,就是“随佛界之缘”,就是“是心作佛”。念佛你就是作佛,作佛,当然你这个心就是佛,佛就能现出来。

“若随众生各界之缘,则是心作众生,是心是众生矣。”这里并没有讲高深的道理,就讲这种感应、世间一种法尔的道理。我想什么,自然我的心就是什么。我们的心如果想众生,或者起贪嗔痴这些众生的烦恼,那你的心就是众生。比如起嗔心,就跟嗔心最大的阿修罗相应,所以嗔心重的人,如果有一些福报,那不过也就是到阿修罗道。这些都是法尔如是道理。

“了此而不念佛者,未之有也。念佛一法,乃以如来万德洪名为缘,即此万德洪名,乃如来果地所证之无上觉道。由其以果地觉,为因地心,故得因该果海,果彻因源。” “果地觉”,就是阿弥陀佛,或者佛号,或者念阿弥陀佛、观想阿弥陀佛。以佛号或者观想阿弥陀佛这样的果地觉来加持,以这样究竟圆满的佛果来加持(佛果本来就是他力的作用),叫作“以果地觉”;而我们现在去念佛的功德的时候,是我们的“因地心”。我们的因心跟佛的果海,这时候就交融、感应了。这个时候,“故得因该果海,果彻因源”。“该”,就是感应。以这样的一种“因地心”,即我们的念佛心,以这个果海洪名来念,“果海”这个他力又会来加持我们的心、贯彻到我们的心当中。

前面讲到“诸佛如来,是法界身,入一切众生心想中”。通过“心想”,就是我们众生的这个念头,“果彻因源”——佛的法身就会在我们心中现出来,这样就是因果交彻。

“如染香人,身有香气。”这是以比喻来讲:我们念佛就像染香一样,身体自然就被染了香气。

再看一个比喻:“如蜾蠃之祝螟蛉,久则化之。”“蜾蠃”是一种蜂,这种蜂把螟蛉的幼虫叼来放在自己的窝中,拼命地对着它念:“像我,像我,像我!”希望它变成自己的儿子,跟自己的样子一样。久久之后,这个螟蛉幼虫就真的变成了小蜾蠃,变成蜂了。我们念佛人也是这样。我们为什么念佛呢?我们念佛就欣求佛的功德,希望跟佛一样,那我们这样去念的时候,久而久之,当然也就成佛了。

“即生作佛,转凡成圣,其功能力用,超过一代时教一切法门之上。”念佛就能“即生作佛,转凡成圣”,因为这是一种他力的加持,是一种他力果教的法门。这个法门“超过一代时教一切法门之上。”

通过印祖以及善导大师对观经这段经文的解释,我们就知道了念佛、观佛就能够往生成佛的道理。虽然善导大师将整个观经的理论解释得非常浅显易懂,但是初学者还是要细细地、再再地思维。

心作心是,事本平常。平常非常,甚深非深

“须知法身入想,理实甚深”。“法身入想”,就是前面的经文“诸佛如来,是法界身,入一切众生心想中”。“理实甚深”:“法身入想”是非常深的道理。

“心作心是,事本平常”。是心作佛,你的心就是佛,我们心念佛就是作佛,佛就会现出来。“事本平常”,从事相感应上讲,这个事情非常平常、简单,一般人都能够理解、接受,甚至不懂任何佛法理论的人也能接受。

“平常非常,甚深非深”。一方面,“平常非常”。“是心作佛,是心是佛”,这个道理从事相上讲非常平常,但“平常非常”,实际上也是非常深的。关于法身还能入众生心想中的道理,确实有一定理论深度。另一方面,“甚深非深”。“法身入想”的道理好像非常深,但是按善导大师的解释就非常浅显,并不深奥、并不艰涩。我们去想佛、念佛的时候,佛自然就在我们的念头当中,定中、梦中都会出现,就是这么简单,这有什么太高深、难懂的道理呢?

“能圆悟者,方名达人。”“圆悟者”是从圆教上讲,当然这又是从高的角度上讲。从印祖这里的解释就知道,净土法门、观经,既可以从深的角度上讲,也可以从浅的角度上讲。当然最究竟的还是从圆悟、圆教上解释。

“法界身者,报佛法性身也”,这就是比较深的讲法。

“众生心净,法身自在,故言入众生心想中。”众生心净的时候,法身是自在的、无所不在的,当然就会在众生心想中现出来。事相道理很容易理解,这又比较浅显了。

“如似白日升天,影现百川”,太阳现在空中的时候,百川江河都现出太阳的影子,事相上很简单。

“即是三十二相八十种好,明佛身自在,能随物现前,明佛菩萨此显能随也。”这是从感应上讲,佛菩萨随众生的心而显现。

众生念佛,佛的法身就会现在众生面前,事相上是很浅显的道理;但讲报身法性身呢?这个理又是很深的。可见,智者大师就有深浅二种讲法。智者大师观经疏确实很深,但中间也有事相上的浅显易懂的讲法。

之前我们特别强调过,善导大师与智者大师、蕅益大师、印祖这些祖师大德都是佛菩萨圣者,他们的解释完全是不相违、不矛盾的,只不过针对当时众生的根机,在角度、深浅、广略上会显现一些差别。智者大师对圆教的妙理讲得多一些,迎合当时人比较高的根机,但也有讲浅显的道理。而善导大师是广讲浅显易懂的事相,但其中不是没有深的道理,只是比较略讲而已。比如善导大师讲凡夫可以生报土,报身可以涅槃,这就非常深,但这些就在玄义分中略提一下,并没有广讲。所以祖师大德都是无违的,我们要清楚这个道理。

现在有些宗派就觉得祖师大德有时是矛盾的、不一致的,佛法就是有相反的观点。这是因为什么呢?他所依的、所学的出现问题了。比如现在净土宗当中,有部分人就把除了信愿事相以外的诸如出离心、菩提心乃至般若空性、圆教等等法全部排斥掉,让其作废不用,这完全是废圣道门!还说这是善导大师讲的。这哪里是善导大师的本意呢?善导大师针对大多数中下根机的人,广讲事相上的法,主要是为了让大家从信愿上抉择,但这并不意味着善导大师要废圣道门。这里一定要辨析清楚。

这样我们就知道,祖师大德之间究竟密意是一致的,针对不同根机会有广略上的差别。如前面所讲,智者大师根据天台的圆教,针对隋、唐时众生根机比较猛利的状况,就在较高的法上多作宣说,但智者大师也有一些事相上的浅显的讲法。比如在《净土十疑论》中,大师也讲了依靠十念可以往生,并没有说一定要圆教那么高的要求。印光大师更是如此,他老人家把历代祖师大德的所有观点融为一炉,圆融地广为开显,因为事相、理性本来就是无碍的。

往期精彩

- 自心是佛和我们的修行到底有怎样重大的关系