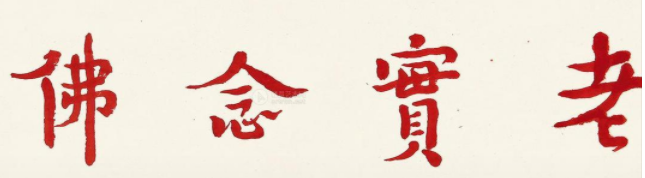

释妙行

〖言执持名号一心不乱者,名以召德,德不可思议,故名号亦不可思议。名号功德不可思议,故使散称为佛种,执持登不退也。〗

分二:1、解释原文;2、遣疑。

1、解释原文

“言执持名号一心不乱者”,这是对应前文“总标”的内容:“行则执持名号,一心不乱。”对前文的这个内容,蕅益大师在这里作解释。

“名以召德”,我们念佛称名,称阿弥陀佛的名号,六字洪名,就可以“召德”。“召”就是以名相呼。圆瑛法师《要解讲义》:“名以召德者,用佛之假名,呼召佛之实德。”佛的名号是万德洪名,我们称佛的名号,就相当于呼召来了佛究竟圆满的一切功德。“德不可思议,故名号亦不可思议。”佛的功德不是一般凡夫圣者的境界,当然“不可思议”,不可思,不可议。“故名号亦不可思议。”因为名可以召德,而佛的功德不可思议,所以名号也非常不可思议。

所以我们不要小看六字洪名,实际上佛的名号与佛的圆满功德是无二无别的,是完全不二的、平等的。所以对这句名号我们要充满信心。你要把这句佛号当作和佛的功德一模一样,那你念这句名号的时候就会充满信心。

如果你觉得:“哦,这不过就是一句名号而已,是假的,又不是佛。”那你当然就很难得到真正佛的功德的加持。你要把名号当作是和佛功德无二的,这样才会得到真正的利益。

“故使散称为佛种”,就像《法华经》里面讲的:“一称南无佛,皆已成佛道。”这个我们前面也介绍过,曾经有一个老人,被老虎逼的跑到树上,吓得要死,就念了一声“南无佛”。就以念这一声佛的功德,最后他遇到释迦佛,证得阿罗汉。八万大劫之内他都没有出家的善根,所以阿罗汉都不敢给他剃度出家。但是只有佛知道,在八万大劫之外,他曾经种了这样一称“南无佛”的善根。所以说“散称为佛种”。这一句佛号太不可思议了,所以被称为金刚种子。如果你吞下去一小块金刚,那是绝对消化不了的,“决定不消”。而佛号就像金刚种子一样,绝对会让你得到利益,不会空耗。这是从种善根上讲,有这样不可思议的情况。“执持登不退也。”“执持”就是执持名号,也就是《阿弥陀经》里面讲的:“若有善男子,善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号。若一日,若二日,若三日,若四日,若五日,若六日,若七日,一心不乱。”这样执持名号,往生的时候就可以得不退转。圆瑛法师《要解讲义》:

“‘执持名号’,即是求生净土之妙行。行深,则得一心不乱。事一心不乱固难,而理一心不乱尤难。事理一心不乱,详讲在后若七日下。持名是修法,不乱是成功。”

“执持名号”就是求生净土的妙行,行深就能得到一心不乱。但是得到事一心已经很困难了,而理一心就更难了。事理一心不乱,在后面讲解经文“若七日,一心不乱”时会专门介绍,这里暂时就不说了。“持名是修法,不乱是成功。”执持名号是念佛的一个修法,而到一心不乱就是修法修成了。

《便蒙钞》:

“‘名以召德’者,‘名’,谓假名。‘德’,乃实德。‘召’者,以名相呼也。‘德不可思议’者,谓阿弥陀佛功德原不可心思,不可言议也。实德既不可思议,故佛之假名亦不可思议。假名不可思议,方知吾人心性本不可思议。心性不可思议,故使散称为成佛种子。若能执持一心不乱,定登不退之位也。”

“名以召德”,“名”是假名。但就像《往生论注》里面讲的,有些名是虚的,不存在名下的表示的真实事情;而有些名是有实义的,这句阿弥陀佛名号就是这样。名号代表的就是阿弥陀佛究竟圆满的功德。“名以召德”,我们称名就是“以名相呼”,自然就能召来佛的万德。这里讲“德不可思议”,“德”是指真实功德。因为佛的实德不可思议,所以佛的假名名号当然也不可思议。

这里《便蒙钞》的解释,其实有三方面“无二”。哪三方面呢?一是阿弥陀佛的佛名,名号,二是阿弥陀佛究竟圆满的功德。名号和究竟佛果的万德是无二的。第三就是我们本具的心性,也就是从实相理体上讲。因为理体是一切法的理体,所以这句名号和本具的心性、实相理体也是无二的。这样是三个“无二”。这里还可以再加上我们一开始念一句佛号的时候的始觉。本具的心性是本觉,阿弥陀佛的功德是究竟觉。始觉、本觉、究竟觉,还有一句佛号,这四个可以说都是无二的。名号和佛德无二,和心性无二,和我们的本觉一念心无二。这样我们也就知道,始本合一,始觉、本觉无二,同时心佛众生也是三无差别的。这是按究竟了义的圆教来讲。

下面我们再来看圆瑛法师《要解讲义》的解释:

“‘故使散称为佛种,执持登不退’者,散乱心称佛名号,已纳佛种于八识田中。时节既至,善根成熟,亦有成佛希望。‘执持’,即一心执持佛号,念念相续。临命终时。蒙佛接引,往生极乐,登不退地。故曰执持登不退也。”

“执持登不退”是指临命终的时候,蒙佛接引,往生极乐,登不退地。 2、遣疑

是否必须要念念相续,一心不乱才能往生?

这里圆瑛法师解释,“执持”,就是“一心执持佛号,念念相续”。《要解》前文也提到:“行则执持名号,一心不乱。”要念念执持佛号,甚至要一心不乱。

那我们这里就要讨论一个问题:是不是必须要执持名号,念念相续,一心不乱,才能往生呢?这个问题我们以前经常讲,这里再强调一下。当然我们也都是根据祖师大德的教证。

教证1:《印光法师文钞·复濮大凡居士书》

《增广印光法师文钞卷一·复濮大凡居士书》:

“念念在净土,方可往生,乃上品往生者之身分。若执定此义,以自求上品,何善如之。若执定此义,以教中下根人,则阻人胜进不浅。何以故?以彼必以为此法太高,遂以卑劣自居,不肯修持耳。”

这里印祖从利他,从众生的角度来谈这个问题。

我们如果以念念在净土、一心不乱来要求自己,“自求上品”,这倒是可以。但如果“执定此义”,认为必须念念在净土,或者一心不乱才能往生,还这样去教所有人,“则阻人胜进不浅”。如果你在公开场合,或者是讲经的时候这样来讲,来解释《阿弥陀经》或者《弥陀要解》,这样教一切人,那就麻烦了。印祖这里就讲:“若执定此义,以教中下根人,则阻人胜进不浅。”毕竟中下根的人多,如果你说必须要一心不乱才能往生,那就非常麻烦,“以彼必以为此法太高,遂以卑劣自居,不肯修持耳”。

印祖《文钞》中也提到了一个很有名的王耕心居士,他著了一本书叫《弥陀衷论》,里面就解释说必须要一心不乱,否则就不能往生,而印祖也就提出了批评。

[《增广印光法师文钞卷一·复永嘉某居士书二》:弥陀经云,执持名号,若一日乃至若七日,一心不乱。(此一日七日,乃是举例之词,不可执定。若是等觉根性,一念即能不乱,何待一日。若是逆恶根性,毕生亦难一心,何况七日。王耕心混上中下根为一例,发而为论,深自矜夸,谓为发前人所未发,实为上违佛祖诚言,下启后进狂妄,令人不胜悲痛哀怜而莫之能止也。)]

如果这样提出,就会像这里讲的,“阻人胜进不浅”。许多中下根机的人就以为自己没有希望了。如果一定要一心不乱才能往生,那他就觉得:“我念了多少年,好像也不大可能,看来往生太难了,我还是算了吧!这辈子好吃好玩就算了,没有希望了。”

这个问题非常重要。如果你没有搞清楚,或者受别人影响,就觉得这辈子往生没有希望了,那就非常可惜。而讲净土的人在这个地方要特别小心。你如果没有祖师大德的依据,随你自己的想象去讲,表面是在弘扬净土,实际上有可能反而阻碍人往生,那就很遗憾了。记得以前有一位很有名的居士,传法也传了好多人,他在佛教杂志上就专门发表了一篇文章,文章中直接说:仅仅有真信切愿还不行,必须要再加上一心不乱才能绝对往生。

如果他只是说“没有一心不乱,可能往生不了”,那还稍微好一点。当然这样讲也还是不对的,根据祖师大德的讲法,有真信切愿是绝对往生的。但是他讲的就更离谱了,甚至说:如果没有到一心不乱,就绝对不能往生。他就直接下了定论,不是说可能不能往生,而是决定不能往生。

这个讲法很可怕,确实就像印祖这里讲的:“阻人胜进不浅。”但是他的名声很大,而这个观点,估计在他下面修法,对他有信心的人都会接受。有几个人能得一心不乱呢?那这些人就会觉得,净土基本上没有希望了,因为要一心不乱才能往生。

这个问题确实非常重要,下面我们就继续辨析。相关的教证很多,我们这里大约引用几个。

教证2:蕅益大师《弥陀要解》

蕅益大师《弥陀要解》五重玄义中后面接着的“明力用”里面就讲到:

“若执持名号,未断见思,随其或散或定,于同居土,分三辈九品。若持至事一心不乱,见思任运先落。则生方便有余净土。若至理一心不乱,豁破无明一品,乃至四十一品。则生实报庄严净土,亦分证常寂光土。”

“若执持名号,未断见思,随其或散或定,于同居土,分三辈九品。”“或散或定”,就说明他也有可能没有得禅定,只是一种散乱心,但他还是可以往生到凡圣同居土。如果持至事一心不乱,则生方便有余净土;如果到理一心不乱,那就生实报庄严土。可见蕅益大师也没有说必须要得一心不乱才能往生。

教证3:蕅益大师《灵峰宗论》

蕅益大师《灵峰宗论·持名念佛历九品净四土说》:

“信得决,愿得切,虽散心念佛,亦必往生。信不真,愿不猛,虽一心不乱,亦不得生。”“深信切愿念佛,而念佛时,心多散乱者,即是下品下生。深信切愿念佛,而念佛时,散乱渐少者,即是下品中生。深信切愿念佛,而念佛时,便不散乱者,即是下品上生。”

蕅益大师这些教言,可以说是斩钉截铁的。这是我们莲宗祖师讲的,没有人可以怀疑的。

要注意,这篇文章的标题是“持名念佛历九品净四土说”,这里的九品和《观经》九品不一定完全能对起来。但不管怎样,这就说明一个道理:蕅益大师并没有说必须要一心不乱,或者没有妄想才能往生。有些念佛的人,近阶段感觉念佛很清净,妄想比较少,他就很欢喜,觉得往生有希望,充满信心。过了几天,听到什么烦心事了,念佛的时候功夫又下降了,妄想纷飞了,这时候他就觉得往生没有希望了。这种情况应该普遍存在。这其实就是因为你的净土教理没有学好,所以对自己没有信心,疑心就很容易生起来。但要知道,这种疑心是不正常的,不要以为这样的疑心是正常的。所谓的“因疑成障”,疑心会障碍你往生。往生并没有说一定要没有妄想、一心不乱,这完全是因为你对净土教理不了解,自己生疑心,自己障碍自己往生。可以说,你只要不生疑心,本来是能往生的,但是现在因为自己怀疑自己,所以障碍了自己往生,没有别人障碍你。这里蕅益大师讲:“深信切愿念佛,而念佛时,心多散乱者,即是下品下生。”“深信切愿”也就是真信切愿。“心多散乱者”,注意这个“多”字,说明他是一种妄想纷飞的情况。但是不要紧,你只要信愿真切,即使妄想纷飞,也是绝对百分之百能往生的。往生不在你的念佛功夫,而在你的真信切愿,这才是最重要的。教证4:善导大师《观经四帖疏》

善导大师《观经四帖疏》:

“此明一切众生,机有二种:一者定,二者散。若依定行,即摄生不尽,是以如来方便显开三福,以应散动根机。”

善导大师《观经四帖疏》中非常明确地指出来:往生的根机有二种:一个是定,一个是散。得定的,当然肯定往生;即使没有得三昧禅定,就是一种散心,他也能往生。

“一者孝养父母,奉事师长,慈心不杀,修十善业;二者受持三归,具足众戒,不犯威仪;三者发菩提心,深信因果,读诵大乘,劝进行者。”这些都是“散动根机”,甚至包括了“读诵大乘”等大乘的资粮。甚至上品上生,也没有说就一定要禅定,也可能是散动根机,但是他大乘的资粮非常殊胜,所以也能上品上生。这个我们要注意。教证5:《印光法师文钞·复朱德大居士书》

《印光法师文钞续编·复朱德大居士书》:

“念佛法门,注重信愿。有信愿,未得一心,亦可往生。得一心,若无信愿,亦不得往生。世人多多注重一心,不注重信愿,已是失其扼要。而复又生一既未得一心,恐不得往生之疑,则完全与真信切愿相反矣。此种想念,似乎是好想念。实则,由此而益加信愿,以致一心,则是好想念。若由因不得一心,常存一不能往生之心,则成坏想念矣,不可不知。”

“念佛法门,注重信愿。有信愿,未得一心,亦可往生。得一心,若无信愿,亦不得往生。”这里印祖非常明确地告诉我们,有了真信切愿,即使没有得到一心不乱,也是可以往生的。但是如果你没有真信切愿,即使得到了一心不乱也不能往生。

“世人多多注重一心,不注重信愿,已是失其扼要。”这句话我们要非常注意,最好把它牢记在心。这里印祖指出来的问题,可以说在印祖那个时代也是非常普遍的,而在我们这个时代尤其严重。“世人多多注重一心”,大家都在念佛功夫上讲究,不注重信愿,这是极普遍的一种情况。这样已经失去净土法门修法的扼要了。说不好听的,这就是忙修瞎练。我们看看身边,绝大多数念佛人都是这样的,都在念佛功夫上讲究,却不知道要在信愿上注重。虽然“信愿行三,如鼎三足,缺一不可”,但是还要去分辨信愿与行何者更主要。蕅益大师说:“得生与否,全由信愿之有无。品位高下,全由持名之深浅。”可见信愿是往生与否的关键所在,信愿是根本。所以我们要注重信愿。就像蕅益大师《灵峰宗论》中举的一个牛车的比喻:“信愿如牛,众行如车。”如果牛车不走,你是打牛呢?还是打车呢?我们绝大多数念佛人,实际上都在打车。但是你把车打烂了,牛车也不会走,肯定要打牛才行,要在信愿上用功。这点非常重要。下面再看印祖怎么讲:“而复又生一既未得一心,恐不得往生之疑,则完全与真信切愿相反矣。”

前面印祖首先指出来,许多人不注重信愿,这已经失去净土法门的扼要了。而你又生起一个未得一心不乱,恐怕不得往生的疑心,那就与真信切愿完全背道而驰,完全相反了。这种疑心会极大地障碍你往生。这种疑心生起来之后,他就觉得自己往生没有希望了。

“世人多多注重一心,不注重信愿,已是失其扼要。”断句到这里,这是第一错。“而复又生一既未得一心,恐不得往生之疑”,这里是第二错,错上加错。“此种想念,似乎是好想念。实则,由此而益加信愿,以致一心,则是好想念。”有些人觉得:求一心不乱不是好事吗?你如果为了求一心不乱,这样更加精进,“由此而益加信愿,以致一心,则是好想念”。这句话我们要特别注意。印祖这里讲,“益加信愿,以致一心”,可见还是要在信愿这个根本上去用功,以信愿为本,在信愿的基础上来念佛,“以致一心”。半天学解,信愿上去了,再半天念佛,自然就会更加相应。这样信愿和行,解行相应,解行并进,水涨船高。随着解、信愿的增上,行自然也就会相应。这样水涨船高,才是符合净土修法的窍诀。否则,许多人只在行上讲究,把信愿忘记了,这样就完全修错了,自己还不知道。“若由因不得一心,常存一不能往生之心,则成坏想念矣,不可不知。”这是印祖指出来的,非常非常重要。这个教证是《复朱德大居士书》,是《文钞》中很精短的一篇书信,但是内容非常非常重要。教证6:《印光法师文钞·答俞大锡居士问》

这个教证相当于也是一个公案,是《文钞三编》里面的一个问答。

《印光法师文钞三编·答俞大锡居士问》:

“(十二)念佛时心多散乱,或说是年龄关系,如年老心散,不能收束,则老年人决不能往生矣。究竟是否由于年龄,抑功夫未到家之故?”

注意,这里是俞大锡居士向印祖提问的原文。这位居士就是在念佛功夫上作文章,但因为老年人心多散乱,所以他就怀疑自己往生不了。但是他又觉得,如果老年人都不能往生,那好像也不对,所以就问印祖这个问题。

我们看印光大师是怎么给他回答的:

“答:汝之不一心,由于心无正见。无正见,故无真信切愿。有真信切愿,未能一心,亦可往生;无真信切愿,纵能一心,亦难往生。以往生由仗佛力故也。”

这里印祖就直接指出来:能否往生,主要是以真信切愿,而不是以念佛功夫。不是说你的心有点妄想、散乱就往生不了。这个地方要非常注意。

公案:王慧常与印光大师

下面再看一个王慧常居士的公案。“王慧常”是印祖取的法名,他的原名是王柏龄,是黄埔军校的教育部主任,后面皈依了印光大师。

在《印光大师永思集》里面有一篇王慧常的《追念我的师父印光大师》,里面提到:

“是年冬,大吐血一次,时人命只在呼吸间。然省察自心,一不慌张,二不恐惧,但觉佛尚未念好为憾。愈后,与一缁友朝江浙诸山,至苏谒师,禀告病危时心理。师闻之,大喝曰:‘汝若如此想,西方去不得矣!什么叫念好,十念当往生!’聆言之下生大感泣,师破去我自障矣。由是常生自信,我决定往西方,我决不再分段生死,我已是西方人。尔后凡作事动念,均以西方人况比,彼土圣众,有是行乎?有是念乎?不合者忏去,决不稍事容留。”

“是年冬,大吐血一次,时人命只在呼吸间。”民国二十五年冬天,王慧常居士生了一场大病,病得很危险,甚至快死了。“然省察自心,一不慌张,二不恐惧”,说明这个居士修行还算是非常不错的,到这样大病的时候,一不慌张,二不恐惧。“但觉佛尚未念好为憾。”因为他的工作繁忙,没时间也没条件好好念佛,所以他就觉得自己念佛没有念好,非常遗憾。当然实际上他也是怀疑自己念佛没有念好不能往生,所以很遗憾。王慧常居士病愈之后,拜见了印祖,报告了病中的情况。印光大师听了之后,“大喝曰:‘汝若如此想,西方去不得矣!什么叫念好,十念当往生!’”印祖就大声呵斥他:你如果这样想,西方你就往生不了!什么叫念好呢?第十八愿中不是讲,十念当往生吗?十念、一念就能往生,什么叫念好呢?“聆言之下生大感泣,师破去我自障矣。”当时王慧常居士感动得眼泪都下来了,说:师父破去了我的自障啊!因为自己怀疑自己,自己障碍了自己往生。这是自障,没有人障碍你。我们许多人都是自己障碍自己。自己生疑心,因疑成障,这是非常可惜的。从此之后,王慧常居士就“常生自信,我决定往西方,我绝不再分段生死,我已是西方人。”往生西方的人应该做什么,不应该做什么,就这样来衡量自己。这是王慧常居士,印祖的皈依弟子。这个公案非常非常值得我们深思。王慧常居士在印光大师身边,相当于得到了印祖净土口传的一个窍诀。我们学完这部分内容就可以知道,这里的“行”也是从圆教上讲的。这句名号不可思议,“不可思议”是什么意思呢?当然就是究竟圆满的佛果功德,是超情离见的,实际上就是与实相理体无二的。佛是彻证实相理体的境界,当然持名的妙行也是不可思议的,可以说也是从实相理体上讲的。这是从行上讲。实际上,这里的信、愿、行都是从圆教、实相理体上来讲的。这个到后面我们合在一起再来总结。

本篇文章来源于微信公众号: 净土解行